|

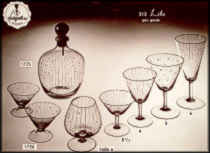

Kleine Spiegelauer Glashüttengeschichte Jetzt auch als Buch erhältlich: ”Grob Glaswerck” bildschirmoptimiert zum Herunterladen (pdf, 2,8MB) Spiegelauer Glashütten Die Anfänge Zum erstenmal taucht hier der Name Klingenbrunn in Zusammenhang mit Glas auf. “Chlingbrunn” besteht bereits 100 Jahre zuvor ohne Hinweise auf eine Glashütte. Mit 10 Lehen ist es ein für damalige Zeiten ansehnlicher Ort. Davon ist allerdings 1488 nichts mehr zu lesen. Das Leben ist hart zu dieser Zeit und viele Bauernhöfe und Orte werden wieder aufgegeben. Der Namenszusatz “glaser” verweist uns statt dessen auf die Existenz einer Glashütte. Zur gleichen Zeit sind in der Umgebung weitere Hütten vorhanden. Auch “Hirslag” (heute Hirschschlag), bereits 1395 mit vier Bauernlehen verzeichnet, wird jetzt von einem “Caspar glaser” bewirtschaftet. Hier werden “Patterl”, d.h. Glasperlen für Rosenkränze hergestellt. Leider werden die Perlen auch für unheiligere Zwecke in großen Mengen gebraucht, nämlich für den spanischen Sklavenhandel in Afrika. Die Glashütte Hirschschlag ist schon 1524 aufgelassen. Man betreibt wieder Landwirtschaft. Der Bauernhof wird immer wieder in den Abgabeverzeichnissen aufgeführt. Er besteht als Hof bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts und wird schließlich von seinem letzten Eigentümer, dem Königreich Bayern, stillgelegt und aufgelassen. Heute erinnern nur noch Mauerreste und ein verfallener Wassergraben mitten im Wald daran. 1492 erwirbt der Kaufmann Erasmus Mospurger die bereits bestehende Frauenauer Glashütte von deren Eigentümer Balthasar Pfahler. Mospurger besitzt sowohl die Grafenauer wie auch die Passauer Bürgerrechte. Dies kommt ihm sicher sehr zugute, da er damit leichter “grenzübergreifende” Geschäfte betreiben kann. Das “Passauische” ist schließlich damals für die Grafenauer “Ausland”. Dort herrscht der Fürstbischof, im Bärnsteiner Land der bairische Herzog. Außerdem ist er eng mit einem Passauer Spiegelmacher und Ratsbürger verwandt. Auch dies gereicht ihm sicher nicht zum Nachteil. Die Frauenauer Hütte verkauft er schon 1498 an eben jenen Passauer Vetter Sigmund Frisch weiter mit der Auflage, ihm jährlich 120 Zentner Spiegelglas und “augenglas zu liefern. Mittlerweile hatte die Kunst des Spiegelmachens große Fortschritte erzielt. Auch die Brillenmacher, deren Produkte immer besser und gefragter werden, brauchen entsprechendes Glas, um es weiter verarbeiten zu können. Eine erste Blütezeit Zurück nach Klingenbrunn. Zur dort schon bestehenden Glashütte wird eine zweite errichtet. Der Zusammenfluss von Schwarzach und Ohe scheint gut geeignet. Der Name ergibt sich aus dem hergestellten Produkt und der Lage in der Flussaue: Spiegelau. Erasmus Mospurgers Geschäfte scheinen gut zu gehen und er kann nun aus eigener Kraft den Warennachschub für seinen Glasshandel sichern. Er ist immer ein weit blickender Mann gewesen. Deshalb setzt er bereits 1521 sein Testament auf und vermacht der Pfarrkirche Grafenau seine beiden Glashütten. Damit versucht er auch etwas für sein Seelenheil zu tun, denn die Kirche wird verpflichtet, nach seinem Tod ausreichend Messen für ihn zu lesen. Es ist das Jahr, in dem Luther auf der Wartburg die Bibel übersetzt und dabei mit einem Tintenfass nach dem Teufel wirft. Nach dem Tod Mospurgers im Jahr 1532 kauft sein Passauer Vetter Sigmund Frisch die beiden Hütten von der testamentarisch damit bedachten Grafenauer Pfarrkirche. Damit Sigmund Frisch die Glashütten Klingenbrunn und Spiegelau wirklich zu akzeptablen Bedingungen erhält, muss er sich vorher mit der rechtmäßigen Erbin, der Pfarrkirche von Grafenau auseinandersetzen. Dieser Streit wird vom Bärnsteiner Pfleger geschlichtet. In dem Spruchbrief von 1532 wird zum erstenmal “Spieglaw” schriftlich erwähnt. So wird ein zunächst ärgerlicher Rechtsstreit für die Nachfahren zu einer willkommenen Informationsquelle. Im

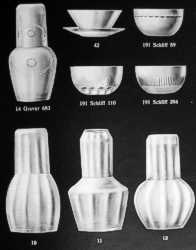

“Steueranlags-Register” der Herrschaft Bärnstein von 1538 wird “Maister

Sigmundt Frisch” auf “Klingenprun und Spieglaw” dann mit all seinem

Besitz aufgeführt. Dort kann man auch nachlesen, wer alles bei seiner

Glashütte tätig war: ein Müller mit Knechten, ein Baumann (Großknecht

oder Gutsverwalter), Rossknecht, Ochsenbub, ein Hüter, eine Viehdirn

und eine Köchin. Ein Aschenbrenner sorgte für die Pottasche. Diese

diente als Flussmittel. Ohne die Beigabe von Pottasche würde Quarz erst

bei über 1600° C schmelzen. Diese Temperatur könnte mit Holzfeuerung

nie erreicht werden. Das Flussmittel sorgte für eine wesentlich

niedrigere Schmelztemperatur von ca. 1200° C. Je ein Tag- und

Nachtschürer sorgten dafür, dass das Feuer im Ofen nicht ausging. Aber

wer machte eigentlich das Glas? Wir finden ebenfalls auf der Liste:

“Hanns Christillin khnecht”. Der Namenszusatz “Christillin” lässt

vermuten, dass dieser für die Herstellung des (damals vermutlich noch

nicht so ganz klaren) Kristallglases zuständig war. Auch ein Bleigießer

war mit von der Partie. Mit Blei wurden geblasene Glaskugeln innen

verspiegelt. Die Kugeln konnten so verkauft werden, oder sie wurden

gezielt zerschlagen und die Spiegelscherben später von spezialisierten

Betrieben auf Form geschnitten und geschliffen. Der Höhepunkt des Erfolges und Krönung seines Lebenswerkes ist für Sigmund Frisch die Verleihung der erblichen Eigentumsrechte an seinen Hüttengütern. 1542 regeln die in Bayern gemeinsam regierenden Herzöge Wilhelm IV und Ludwig X. in einem ausführlichen Erbrechtsbrief die Rechte und Pflichten der zukünftigen Hüttenherren von Klingenbrunn und Spiegelau. Auch “Reinherzschlag” (heute Reinhardsschlag) gehört dazu. Formulierung und Satzbau klingen für unsere heutigen Ohren vielleicht etwas umständlich.Versucht man allerdings den Sinn so mancher moderner Verwaltungsanordnungen zu ergründen, geht es einem oft auch nicht besser. Sigmund Frisch hätte mit unserer heutigen Verwaltungssprache vermutlich genau so zu kämpfen. Damals allerdings hat er sicher genau verstanden, was geschrieben wurde: “Von Gottes Gnaden wir Ludwig Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Obern- und Niedernbayern bekennen für uns, und den hochgeborenen Fürsten unsren freundlichen lieben Brudern Herrn Wilhelm annbei Pfalzgrafen bey Rhein Herzogen in obern und Niedern Bayern und all unseren Erben und Nachkommen regierende Fürsten in Kraft unseres brüderlichen Vertrags, öffentlich mit diesem Brief, daß wir unseren besondern lieben, und getreuen Sigmunden Frysch Bürgern zu Paßau, und all seinen Erben, und Nachkommen, vererbt, und hiemit wissentlich in Kraft des Briefs Erbgerechtigkeit geben haben, nämlich auf unseren Stücken, und Gründen, ... auf dem Klingenbrunn, Reinherzschlag, desgleichen auf der Glashütten Spiglau, samt derselben zugehörigen Gründen, ... von ... allen soll uns, unseren Erben und Nachkommen regierenden Häusern derselbe Frisch all seinen Erben, und Nachkommen jährl. ... auf unseren Kasten zum Bärnstein 6 Schilling Pfenning ... reichen.” Das Erbrechtsverfahren gab den Berechtigten weitgehende Eigentumsrechte, regelte aber auch die Abgaben bis ins Detail. Für das Recht, Glas herzustellen, Asche zu brennen, Vieh in die Wälder zu treiben, eine Säge zu errichten, Mehl zu mahlen, Bier zu brauen etc. wurden jeweils Gebühren fällig. Man konnte damals selbst in den abgelegensten Gegenden nicht einfach hergehen und Glas herstellen, oder eine Landwirtschaft betreiben. Wie heute bedurfte es dazu spezieller Genehmigungen, die immer mit Gebührenzahlungen verbunden waren. Die Obrigkeit musste schließlich auch von etwas leben. Sicher sah man bei den Herzögen damals die Vorteile des Erbrechts. In den Familien war nun jede Generation dafür verantwortlich, dass die folgenden Generationen auch wieder von dem vorhandenen Eigentum leben konnten. Man musste also darauf bedacht sein, gut zu wirtschaften. Die Wälder, Äcker und sonstigen Ressourcen durften des kurzfristigen Gewinnes wegen nicht vollständig verbraucht werden. In späteren Jahrhunderten kann man sehen, wie die kurfürstlichen Waldungen durch Aschenbrennerei und Kahlschlag ausgeplündert werden. Berufsmäßigen Aschenbrennern wurden z.T. staatliche Lizenzen verkauft. Damit konnte man dann ganze Wälder in Asche legen. Denn was danach kam, konnte dem Aschenbrenner egal sein. Weder er noch seine Nachkommen hatten irgendeine Verantwortung für das Land oder den Wald übernommen. Sie waren nur auf den Profit aus. Dagegen waren die meisten Waldungen der Hüttenmeister des bayerischen Waldes noch im 18. Jahrhundert in bestem Zustand. Tannen, Buchen und Fichten waren wie im Naturwald etwa zu gleichen Teilen vorhanden. Ein Drittel der Wälder war bis zu 80 Jahren alt, fünfzig Prozent zwischen 80 und 160 Jahren und ein Sechstel über 160! Jahre alt. Generationenwechsel und Konkurrenz aus München In Spiegelau und Klingenbrunn geht die Zeit weiter. Hüttenherr ist seit 1556 Achaz Frisch. Er scheint zunächst erfolgreich zu sein, denn er bleibt fast dreißig Jahre. Danach kommt die Hütte aus der Familie und es tritt ein relativ rascher Besitzerwechsel ein. Von einem zum andern in schwerer Zeit 1585 erwirbt Georg Rabensteiner die Spiegelauer Glashütte mit Klingenbrunn. Kurze Zeit später dürfte Gotthard Riedl in den Besitz von Spiegelau und Klingenbrunn gekommen sein. Anlässlich der Erbauseinandersetzung nach seinem Tod im Jahr 1599 erfahren wir aus einer Bärnsteiner Amtsrechnung, dass er zu dieser Zeit Eigentümer der Glashütten Reichenberg und Spiegelau war. Der Landesherr braucht immer Geld. Damit die Abgaben richtig berechnet werden können, muss die Obrigkeit natürlich einen Überblick darüber bekommen, wo man noch etwas holen kann. Ein Verzeichnis gibt Aufschluss. Ein Mattheus Greippel wird in diesem Verzeichnis des Landgerichts Bärnstein im Jahr 1602 als nächster zinspflichtiger Eigentümer aufgeführt. Ihm gehört auch die Reichenberger Glashütte. Die Glashütte Spiegelau wird unter ihm stillgelegt. Von jetzt an wird bis ins 19. Jahrhundert in Spiegelau kein Glas mehr hergestellt. Es ist nur noch von einer Landwirtschaft und zeitweise von einer Mühle die Rede. Die Glashüttenrechte bleiben jedoch bestehen. Daher kann der jeweilige Eigentümer des Glashüttengutes Klingenbrunn zwei Glashütten auf seinem Gebiet betreiben, muss aber für beide Hüttenrechte Abgaben entrichten. Ein Hüttenstandort wurde so lange genutzt, bis der Wald rings um die Hütte stark zurückgegangen war. Man kannte damals zwar nicht den heute leider noch üblichen Kahlschlag. Vielmehr schlug man im “Plenterverfahren” aus dem stehenden Wald bestimmte ausgesuchte Bäume heraus und konnte so immer einen wenig anfälligen ungleichaltrigen Mischwald erhalten, der sich selbst verjüngte. Trotzdem ging der brauchbare Baumbestand in unmittelbarer Nähe der Hütte zurück. Mit der Entfernung stiegen die Transportprobleme und die Kosten. So verlegte man die Hütte wieder näher zum schlagbaren Holz. Die Asche für die Pottaschegewinnung war leicht. Man konnte sie auch über weitere Entfernungen gut transportieren. Deshalb nutzte man das nahe stehende Holz zum Heizen und Bauen, die ferner gelegenen Wälder oder Nutzungsrechte zum Aschenbrennen. Die Geschichten über Hüttenherren, die ganze Landstriche entholzten, wurden oft von Neidern oder später von Forstleuten in die Welt gesetzt. Man wollte damit Stimmung gegen die “Glasfürsten” erzeugen und die Beschneidung deren Rechte vorantreiben. Mattheus Greippel betreibt die Klingenbrunner Glashütte vermutlich am Standort Ochsenkopf. Das Hüttengut mit den Ökonomiegebäuden befindet sich im heutigen Klingenbrunn. Schon 4 Jahre später, 1606, ist ein Thomas Aenkler, 1608 Michael Khrieger und 1611 dann Hans Greipl Hüttenmeister der Glashütten Klingenbrunn und Spiegelau. Ebenfalls für das Jahr 1611 wird wieder Matthäus Greipl (andere Schreibweise: Greippel) als Eigentümer benannt, der 1607 die Witwe des Hüttenmeisters auf der Riedlhütte, Gotthard Riedl geheiratet hatte. Möglicherweise haben die beiden Brüder Greipl die Glashütten gemeinsam geführt. In ihrer Hand bleiben die Hütten bis 1618. Inzwischen werden Mikroskop und Fernglas erfunden. Der Bedarf an optischem Glas wie auch an Gebrauchsglas und Glas für Medizinzwecke wächst. In diese Zeit fällt auch ein wichtiges Ereignis für die Klingenbrunner Hütte. Der Bruder des in München regierenden Herzogs Maximilian I., Herzog Albrecht VI. besucht im Spätsommer 1615 den Hüttenmeister Matheus Greipl in Klingenbrunn, kauft bei ihm Gläser und bezahlt diese sogar. Man beginnt wohl in München langsam Gefallen am Waldglas zu finden. Dazu mögen sowohl das Debakel mit den eigenen Hütten wie auch die allmähliche Verbesserung der Glasqualität beitragen. Doch die Freude am Wiederaufschwung währt nicht lange. Mit dem “Prager Fenstersturz” 1618 nehmen die Greuel des Dreißigjährigen Krieges ihren Anfang. Im gleichen Jahr findet wieder ein Besitzwechsel statt. Seit 1605 sitzt die Familie Poschinger auf dem Glashüttengut Frauenau. Nun erwirbt Abraham Poschinger auch das Glashüttengut Klingenbrunn und hält es bis 1628. Obwohl es danach an Ezechiel Preißler geht, bleibt es doch in der Familie. Die Preißler sind mit den Poschinger eng verwandt. Sie stammen aus Böhmen und sind dort als Glasmacher äußerst erfolgreich. Es war damals ein übliches Verfahren, durch Heirat zu Hüttenbesitz zu gelangen. Die Hüttenherren wurden meist nicht alt. Die Arbeit war nicht ungefährlich und vor allem ungesund. Die überlebenden Witwen boten gerade für Abkömmlinge der eingesessenen Glasmacherfamilien die Gelegenheit, zu einer eigenen Hütte zu kommen. So waren die meisten Glasmacherfamilien untereinander verwandt. Bis 1688 bleiben die Preißler auf Klingenbrunn. In dieser Zeit wird die Glashütte nach Althütte verlegt. Christian Willibald Preißler wird nur 23 Jahre alt. Seine Witwe heiratete ein Jahr später Jakob Miller, ebenfalls ein Sohn eines böhmischen Hüttenmeisters. Ob es für ihn ein Vorteil war, bleibt dahingestellt. Zunächst muss er die Schulden der Hütte begleichen. Er tut dies vermutlich mangels Bargeld mit “zehn schönen Kreidegläsern”. Mittlerweile war es nämlich einigen böhmischen Glasmachermeistern gelungen, die Glasmasse zu entfärben. Michael Miller, Jakobs Vater, hatte das neue Verfahren in Böhmen eingeführt. Glas, klar wie Kristall, konnte nun erzeugt werden. Damit sollte es in den folgenden Jahrzehnten gelingen, sogar den Venezianern Konkurrenz zu machen. Im Gegensatz zum venezianischen Glas war das neue Kristallglas auch bei größerer Wandstärke vollkommen klar und konnte daher besser weiter bearbeitet und geschliffen werden. Der Sohn brachte vermutlich dieses neue Fertigungsverfahren mit nach Klingenbrunn. Aber trotz aller Anstrengungen gelingt es Jakob Miller nicht, aus den Schulden zu kommen. Die Zeiten sind hart. Der Dreißigjährige Krieg hatte seine Wunden auch im Bayerischen Wald geschlagen. Es ist noch nicht lange her, dass die Pest ganze Landstriche entvölkerte. Bereits 1704 herrscht wieder Krieg und kaiserlich-österreichische Truppen besetzen Bayern. 1705 erheben sich die Bauern gegen die Besatzung werden aber bei Sendling und 1706 bei Aidenbach auf brutalste Weise niedergemetzelt. 1723 wird von der Obrigkeit der Verkauf angeordnet. Gern hätte der Riedlhütter Hüttenherr Zacharias Hilz das Hüttengut Klingenbrunn für seinen Sohn Adam Hilz erworben. Jedoch macht ein Wolfgang Christoph von Tengler seine Vorkaufsrechte als Adliger geltend und bleibt bis 1752. Auch von Tengler hat keinen Erfolg. Als die Panduren 1742 in der Bärnsteiner Gegend ihr Unwesen treiben, ist für sie hier nicht viel zu holen. Eine Ortschaft Spiegelau, die man plündern oder brandschatzen könnte, existiert nicht. Nur eine kleine Landwirtschaft mit Mühle ist am Zusammenfluss von Schwarzach und Ohe verblieben. Auch Klingenbrunn ist damals noch keine Ortschaft im eigentlichen Sinn. Ob die österreichischen Truppen im Hüttengut Klingenbrunn einfallen und dort möglicherweise zum völligen Zusammenbruch beitragen, ist nicht bekannt und auch nicht wahrscheinlich. Was letztlich auch dazu geführt hat, das Gut kommt auf die Gant (wird versteigert). Es ist nur noch die Hälfte des früheren Kaufpreises wert und muss völlig heruntergekommen sein. Ein neuer Anfang 1758 übernimmt der Sohn Christian Hilz mit seiner Frau Katharina Eisner, einer Glashüttenmeisterstocher aus Böhmen das Glashüttengut Klingenbrunn. Aus den schlechten Erfahrungen heraus möchte er gerne ein einfaches Wohnhaus an die Glashütte im Ochsenkopf bauen, damit auch in der Zeit, in der der Ofen kalt ist und ausgebessert wird, jemand bei Hütte, Werkzeug und Glaswaren sein kann. Dieses Haus wird wohl gebaut, da es im Zuge der Schätzung des Glashüttengutes 1829 als zwar noch bestehend aber bereits baufällig ausgewiesen wird. 1762 und 1765 beantragt Christian Hilz die Hütte vom Standort “Oxenkopf in einem morastigen und sumpfigen Ort ... auf die Ebene des sobenannten Bogsberg umpauen zu derffen”. Als weiterer Grund wird angegeben, dass der nutzbare Wald sehr zurückgegangen sei. Der Bau der Glashütte unterhalb des Bocksbergs, der “Klingenbrunner Neuhütte”, wird ihm 1766 endlich genehmigt, wofür er jährlich zusätzlich 10 Gulden zu zahlen hat. Man sieht daran, dass auch früher Baugenehmigungen ihre Zeit brauchten und teuer bezahlt werden mussten. Christian Hilz erbaut die “Klingenbrunner Neuhütte” im heutigen Spiegelauer Ortsteil Neuhütte. Es entsteht ein gezimmertes Glashüttengebäude mit vier Kammern, Hafenstube, Faktorzimmer, einem Magazin und dem Wagenschupfen. Dazu entsteht ein Ochsenstall und zunächst zwei Häuser für die Beschäftigten. Ein Karrenweg verbindet die Neuhütte mit dem Glashüttengut Klingenbrunn. Den kurfürstlichen Landesherren interessiert die genaue Lage und vor allem die Größe des Besitzes seiner Untertanen. So zeichnet der “Churfürstl. Verpflichtete Land-Geometer Joseph Damian Stuber” 1769 einen Plan des gesamten Glashüttengutes. Dieser Plan ist zwar beeindruckend, aber nicht maßstabsgerecht. Dennoch gibt er einen guten Überblick über das Hilz‘sche Glashüttengut Klingenbrunn und Spiegelau. Obwohl die Glashütte vom Ochsenkopf nach Neuhütte “umgesetzt” wird, bleibt das alte Glashüttengebäude “in dem Oxenkopf” bestehen, bis es 1783 vom Schnee eingedrückt wird. In diesem Zusammenhang erfahren wir, dass die Hütte hier seit etwa 40 Jahren steht, vorher aber beim heutigen Spiegelauer Ortsteil Althütte errichtet war. Dorthin möchte Christian Hilz die Hütte nach der Zerstörung durch Schneebruch wieder “transferieren”, wie er es in einem Schreiben an die zuständigen Behörden ausdrückt. Dies wird ihm genehmigt und er kann seine zweite Glashütte nun in Althütte errichten und betreiben. Zurück im Ochsenkopf bleibt für die nächsten Jahre nur das aus Holz errichtete kleine Wohnhaus mit 2 Stuben, 2 Kammern, Stall und Stadel unter einem Dach. So kommt das heruntergekommene Glashüttengut unter seiner Leitung zu neuer Größe. 1788 arbeiten allein neun Glasmacher in den beiden Glashütten. Daneben Gehilfen und mehr als 20 Knechte und Mägde für die Landwirtschaft. 40 Stück Vieh gibt er beim Pfleger in Bärnstein an. In der Spiegelau sind Mühle, Säge und Quarzpocher in Betrieb. Aus der gleichen Aufstellung geht auch hervor, dass die Hütten jährlich 200 Zentner Pottasche verbrauchten und der benötigte Kies (Quarz) aus Weißenstein bezogen wurde. Die Pottasche wird unter anderem auch aufgrund obrigkeitlicher Beschränkungen nur noch zum Teil selbst erzeugt. Trotz des durch Erbrecht verbrieften Rechtes, selbst Asche in den kurfürstlichen Wäldern zu brennen, belegt der Staat das Aschenbrennen mit horrenden Gebühren und schränkt es ein, wo es geht. Die Hüttenmeister sind schließlich darauf angewiesen, die Pottasche immer häufiger fertig von darauf spezialisierten Händlern zuzukaufen. Die Ausgaben dafür steigen wegen der monopolartigen Stellung der Pottaschehändler stetig an. Trotz aller Schwierigkeiten ist aus der einfachen Glashütte unter dem neuen Hüttenmeister für damalige Zeiten moderne Glasfabrik geworden. Zwar bleibt die Glasherstellung reine Handarbeit, aber die Verfahren haben sich sehr verfeinert. In Althütte wurden spezielle “Glastemper, Streck- und Dörröfen” eingerichtet. Damit ließ sich auch Fensterglas und besonders feines Spiegelglas herstellen. Aufgrund der großen Nachfrage werden insbesondere in Neuhütte Gefäße für Medizinzwecke in allen Größen fabriziert. Auch die Menge der hergestellten Glasprodukte hat sich erheblich erhöht. Am 20. Juli 1791 stirbt Christian Hilz nach einem erfolgreichen Leben wie die meisten Hüttenmeister viel zu früh mit 58 Jahren in Klingenbrunn. Er wird in Oberkreuzberg zu Grabe getragen. Er selbst war es, der die Errichtung der dortigen “Pfarrexpositur” im Jahr 1787 durchgesetzt hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Pfarrei Schönberg für Klingenbrunn zuständig. Die Oberkreuzberger Kirche war von 1607 bis 1787 nur Nebenkirche. Sein Leichenstein ist noch heute in der Kirche zu sehen. Ein ebenfalls aus einer Glashütte stammender weiter entfernter Verwandter, Felix Hilz, heiratet nun nach Klingenbrunn ein. Über die Eigentumsverhältnisse in den folgenden Jahren gibt es widersprüchliche Aussagen. Erst 1794 wird über das Vermögen des verstorbenen Christian Hilz ein “Inventarium” aufgestellt. Das Gesamtvermögen soll ca. 15.000 Gulden betragen haben. In einem Schreiben anlässlich einer beantragten “Veränderung des Glashüttengutes Klingenbrunn” im gleichen Jahr wird noch die Ehefrau Christians, “Kathrina Hilzin” als Inhaberin bezeichnet. 1799 scheint Felix Hilz aber bereits Eigentümer des Hüttengutes zu sein, wie aus einem Schriftwechsel hervorgeht. Katharina Hilz erlebt Aufstieg und Niedergang der Hilz’schen Glashütten Klingenbrunn und Spiegelau und verstirbt erst im Alter von 82 Jahren im Jahr 1820. Trotz hoher Preise für Pottasche und zurückgehenden Holzbeständen geht es zunächst weiter aufwärts mit den Glashütten. Der Bedarf an Glaswaren steigt ständig. Allerdings auch der Bedarf an Holz. Holz ist zu dieser Zeit einer der wichtigsten Werkstoffe überhaupt. Daher gibt es Überlegungen am kurfürstlichen Hof, die Holzproduktion und -vermarktung besser in den Griff zu bekommen und zu steigern. Allenthalben sind Vermessungstrupps unterwegs, welche die vorhandenen Wälder kartografieren. Der Technische Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten. Einer der späteren Pioniere der Glastechnologie, Joseph von Fraunhofer, beginnt seine Laufbahn. Alois Senefelder erfindet die Lithographie. Hofkammerrat Professor Joseph Utzschneider leitet seit 1789 das neue Oberforstkommissariat und ist damit auch für die Wälder um Rachel und Lusen zuständig. Als “Wirtschaftswissenschaftler” (damals nannte man das “Kameralwissenschaft”) versucht er die Staatsfinanzen zu sanieren und die Wirtschaft anzukurbeln. Er setzt die Einrichtung einer Forstschule durch und befasst sich auch mit der Glasherstellung. Mit Senefelder und zwei anderen Mitarbeitern begründet er die Münchner feinmechanisch-optische Industrie. Die Glasverarbeitung “boomt”, würde man heute sagen. Es ist auch Utzschneider, der die Familie Hilz bei der Errichtung der Neuriedelhütte (heute Neuhüttenwiese) und später beim Verkauf berät. Seine Methoden der “Wirtschaftsförderung” könnte man durchaus als “frühkapitalistisch” bezeichnen. Sie stoßen daher nicht überall auf Gegenliebe. Auch in der Politik tut sich eine Menge. Die Auswirkungen wird man auch im hintersten Bayerischen Wald in Kürze spüren: 1789 beginnt die Französische Revolution mit der Deklaration der Menschenrechte und dem Sturm auf die Bastille. Seit 1792 schickt sich Frankreich an, Europa zu erobern und ist dabei äußerst erfolgreich. In den besetzten Gebieten wird die Feudalordnung abgeschafft. 1799 verschafft sich Napoleon durch einen Staatsstreich die Macht, die er für seine weiteren Pläne braucht. Bereits ein Jahr später stehen die Franzosen in Bayern und besiegen bei Hohenlinden die bayerischen und österreichischen Truppen. Die katholische Kirche besitzt in Bayern 56% (!) des anbaufähigen Bodens und weiß dies auch zu nutzen. Diejenigen, die der Kirche zinspflichtig sind, können ein Lied davon singen. Von “Sozialer Gerechtigkeit” ist zu jener Zeit noch keine Spur. Doch das soll sich jetzt ändern. Der damalige Landesherr Max Joseph schafft mit seinem erweiterten Toleranzedikt Religionsfreiheit im Land. 1801 entsteht die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern. 1802 werden die Bauern auf seinen Domänen zu freien Grundeigentümern. 1803 wird in Regensburg mit dem Reichsdeputationshauptschluss die Säkularisierung der geistlichen Fürstentümer im deutschen Reich eingeleitet. In Bayern werden die landständischen Klöster säkularisiert und die Fürstbistümer teilweise erworben. Die Privilegien der Kirche und des Adels werden eingeschränkt. Bald wird in Bayern die Gleichheit aller Untertanen per Gesetz geregelt. Die Bevölkerung rings im Grafenauer Land hat in dieser Zeit zwar sicher viel Arbeit, aber wenig zu lachen. Durch die Kriegswirren beziehen wechselweise Franzosen und Österreicher Standquartier und müssen versorgt werden. Das Landgericht Bärnstein hat für Quartier, Naturallieferungen, Vorspannbeschaffung etc. zu sorgen. Sehr freundlich scheinen sich sogar befreundete Truppen nicht zu verhalten. 1805 kommt es in Klingenbrunn zu einer Auseinandersetzung, wobei ein Sohn des Klingenbrunner Hüttenherren, Christian Hilz, einen französischen Soldaten erschlägt. Das Jahr 1806 wird ein entscheidendes Jahr. Bayern, das sich inzwischen mit Frankreich arrangiert hat, wird Königreich. Es ist auch ein wichtiges Jahr für den Hüttenherren von Klingenbrunn-Spiegelau Felix Hilz. Er wird zusammen mit seinem Bruder Nikolaus in den Adelsstand erhoben und darf sich fortan “Reichsritter von Hilz” nennen. Trotz aller Widrigkeiten scheinen die Geschäfte gut zu gehen. Aber bereits am 21. Juli 1814 stirbt “Herr Felix Reichsritter von Hilz, Glasfabrikant zu Klingenbrunn und Hauptmann der Nationalgarde III. Klasse” mit 50 Jahren. Die gerichtliche Schätzung seines Vermögens ergibt über 44.000 Gulden. Er hat den Wert des Besitzes seit seiner Übernahme verdreifacht. Damit scheint allerdings der Zenit der Glashüttenherren von Hilz auf dem Gut Klingenbrunn und Spiegelau erreicht bzw. überschritten zu sein. Der Sohn, der ebenfalls den Namen Felix von Hilz trägt, führt die Hütten weiter. Die königliche Hofkammer treibt mit Macht die Erweiterung des Waldbesitzes voran. Die Vorarbeiten, die Erfassung und Kartografierung machen sich bezahlt. Wo immer es geht, werden die Waldnutzungsrechte abgelöst (purifiziert). Dabei wird meist nicht in bar bezahlt, sondern die ehemaligen Nutzer erhalten freies Grundeigentum. So kommt der bayerische Staat bzw. das Königreich Bayern auch zu den Waldungen am Ochsenkopf und am Geisberg. Von Hilz behält als “Ablöse” einen Teil des Klingenbrunner Forstes. Felix von Hilz gibt auf Aus

dem Schätzungsprotokoll lassen sich nicht nur die Anzahl und der

Zustand der Gebäude, sondern auch die Namen der „Inwohner“ entnehmen.

Nicht wenige der noch heute in der Gemeinde Spiegelau lebende Familien

finden sich hier wieder. Nach dem Erwerb des Glashüttengutes durch das Königreich werden diesen „Inwohnern“ die bisher von ihnen bewohnten Häuser und Grundstücke zum Kauf angeboten. Aus abhängigen „Inwohnern“ werden auf diese Weise freie „Häusler“. Man kann sicher davon ausgehen, dass für diese Entwicklung nicht nur das gute Herz des Königs verantwortlich war. Zum Einen sind „Freie“ weniger anfällig für Revolutionen, und davor hatten zu dieser Zeit alle Herrscher Angst. Andererseits waren die Häusler natürlich jetzt steuer- und abgabenpflichtig und eine solide, langfristige Abgabenquelle wurde noch nie verachtet. Das Ende der Familie von Hilz als Hüttenherren von Klingenbrunn kommt 1832. Nach langen Verhandlungen schließt das Königreich Bayern mit Felix von Hilz einen Kaufvertrag. 107.000 Gulden werden ihm für das gesamte Hüttengut zuerkannt, einschließlich aller Ländereien und der Gewerbsrechte für die Glasfabrikation, der Braurechte, der Mühl- und Sägerechte und des Rechts, eine “Wirtstafern” zu betreiben. Für den Verkauf wird ein umfangreiches Schätzungsprotokoll angefertigt. Aus dieser Aufstellung können wir erfahren, was alles zum Glashüttengut Klingenbrunn gehörte. In Klingenbrunn stehen damals das Herrenhaus mit Nebengebäuden, Ställe, Wagnerhaus, Stadel, eine gedeckte Kegelbahn, Bierkeller und etliche Inhäuser. Die Inhäuser dienten den Glasmachern und anderen Arbeitern und Bediensteten als Wohnungen. In Ochsenkopf ist ein Inhaus mit Stall und Stadel für zwei Parteien verblieben. In Althütte werden die Glashütte mit fünf Kammern, Magazin und Hafenstube mit eisernem Kesselofen, Faktorhaus, Ochsenstall und drei Inhäuser für fünf Parteien aufgezählt. Für Neuhütte werden eine gezimmerte Glashütte mit vier Kammern, Hafenstube, Faktorzimmer, Magazin, sowie ein Ochsenstall, Wagenschupfen und drei Inhäuser für 4 Parteien mit Stallungen angegeben. In der Spiegelau befinden sich die Mahlhütte (Mühle) mit Stall und Getreidespeicher, eine Sägmühle, der gemauerte Kiesofen und das Kiespochergebäude. Dazu kommen noch große Waldflächen, Wiesen und Fluren, Gärten und Äcker, die teilweise den Inwohnern zur Nutzung überlassen waren. Auch Felix von Hilz ist es gelungen, seinen Besitz zu mehren. Als er erkennen muss, dass ein weiterer rentabler Betrieb unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr möglich ist. tut er das wohl einzig Richtige. Er verkauft zu einem noch akzeptablen Preis, bevor er in den Ruin getrieben ist. Immerhin kann er vom Erlös die komplette, direkt neben dem königlichen Schloss Nyphenburg gelegene Hofmark Pasing erwerben. Aber hat wohl keine gute Hand. Man weiß von ihm noch, dass er wieder verkauft und ein Haus in München erwirbt. Später kehrt er in seine Heimat Niederbayern zurück und stirbt 1863 in Passau. Die Zeit des Wandel Jetzt im beginnenden 19. Jahrhundert war Holz als Werkstoff selbst wertvoll geworden. Die rasch wachsende Bevölkerung vor allem in den Städten benötigte nun große Mengen des universal verwendbaren Werkstoffes Holz. Es diente für den Bau von Häusern, Brücken, Gerüsten, Möbeln, Fahrzeugen, Behältnissen etc.. Natürlich wurde es auch weiterhin in großen Mengen als Heizmaterial verwendet. Die neu entstehenden Papier-, Pappe- und Holzstofffabriken nutzten selbst noch das Schwachholz und die Holzabfälle. Bis aufs feinste ausgeklügelte Triftanlagen und verbesserte Straßenverbindungen ermöglichten nun auch den kostengünstigen Transport des Holzes bis zu den Verbrauchern. Die möglichen Gewinne aus der Holzwirtschaft wollte der Staat jetzt nicht mehr anderen überlassen. Man wollte so viele Waldungen wie möglich selbst bewirtschaften. Das Königreich Bayern erweiterte seine Staatsforste wo immer es ging. Man kann sich nun die Frage stellen, welche Rolle der Staat bei Niedergang und Verkauf des Klingenbrunner Hüttengutes gespielt hat. Offensichtlich hatte das Königreich Bayern schon lange größtes Interesse am Waldbesitz der Familie von Hilz. Auch aus der jüngsten Vergangenheit kennen wir einige Beispiele, bei denen durchaus noch funktions- und konkurrenzfähige Betriebe in den “neuen Bundesländern” durch staatliche Behörden aufgeteilt und “abgewickelt” wurden. Wie auch dort häufig geschehen, so wurde das Hüttengut Klingenbrunn-Spiegelau mit “Herrenhaus und Ökonomie, Brauerei, den zwei Glashütten in Neu- und Althütte, Kiespocher und Kiesbrennofen zu Spiegelau” bereits zwei Monate später an ein Konsortium auswärtiger Interessenten für 16.000 Gulden weiterverkauft. Die Wälder zu Füßen des Rachel mit dem damals weithin bekannten und wegen seines guten Bestandes gerühmten Klingenbrunner Forst behielt das Königreich Bayern selbst. Mit dem Verkauf an den Staat ist das Ende der rein familienbetriebenen Kleinglashütten zwischen Flanitz und Ohe endgültig besiegelt. Eine neue Zeit beginnt. Es ist die Zeit der “Investoren”. Die Industrialisierung mit all ihren positiven und negativen Folgen hält Einzug im Bayerischen Wald. Aber das ist eine eigene Geschichte. |

|